Paris, France.

We say

Paris, France.

As a global charity evolving in complex humanitarian settings, Elrha produced its first Global Prioritisation Exercise for Humanitarian Research and Innovation (GPE) in 2017. This represented the first global effort to transform the impact of research and innovation in the humanitarian system. The first version of the GPE aimed to provide visibility of the range of global investments, capacity and activity in humanitarian research and innovation. The idea was to consult a wide range of actors and identify shared priorities for further investment and action.

Five years later, Elrha is updating this exercise. The first phase of this effort is a global mapping, carried out by a consortium of researchers across the world led by the American University of Beirut. This consortium will identify what is currently underway in terms of humanitarian research and innovation worldwide, including where it’s happening, who is funding it, and how communities affected by crises are engaged.

The second phase is a three-tiered consultation process which will engage global, regional and national, and community stakeholders. These actors will participate in the identification of critical gaps and opportunities for research and innovation to inform and improve humanitarian policy and practices.

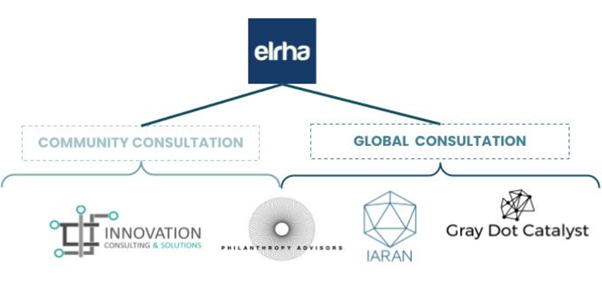

Philanthropy Advisors and its partners Innovation Consulting & Solutions (ICS), IARAN and Gray Dot Catalyst are conducting the global and community consultations. They aim to fill knowledge gaps, document any recent progress on the issues raised in the 2017 GPE, and identify factors contributing to the evolution of the research and innovation ecosystem in the sector. While the global consultation will target high level global actors with the power to influence key decisions and processes related to research and innovation, the community consultation will focus on grassroot organisations and community stakeholders in Syria, South Sudan and Bangladesh.

“Humanitarian needs are rising rapidly, and funding is not keeping up” said Mark Bowden, Chair of the GPE Reference Group and Senior Research Associate with the Humanitarian Policy Group at Overseas Development Institute. “This year, one in 29 people worldwide need humanitarian assistance and protection. It was one in 33 people last year. If the humanitarian system is to successfully support the most vulnerable people, it needs to be truly anticipatory and fit for purpose when responding to crises. Innovation and research can play a vital role in saving lives, but we need to invest more in them and take a more coordinated and strategic approach when we do so. That’s what this Global Prioritisation Exercise will lay the foundations for.”

About Elrha

About Philanthropy Advisors

About Innovation Consulting & ٍSolutions

About Gray Dot Catalyst

About IARAN

The IARAN initiative was an operational research project founded in 2012. It has been financially supported by Save the Children and Action Against Hunger during the test and pilot phase (2012-2017). Since 2018 the IARAN is an independent and collaborative hub of humanitarian professionals, its consulting entity is based in the UK as a ltd company while its membership organisation is based in France.

IARAN produces independent foresight and strategic analysis and provides strategic foresight training, mentoring, coaching and counseling to humanitarian ecosystem actors. It also works with organisations to design agile multi-year strategies at the country, regional and global level. In november 2021 IARAN published a manual providing humanitarian practitioners and policy makers with a toolbox to apply foresight and strategy in their work.

We say

Réputé conservateur, l’univers discret des mécènes et des fondations rajeunit sous l’effet des nouvelles technologies et des pratiques anglo-saxonnes. Et ce n’est qu’un début…

We say

La Suisse est un terreau propice pour la philanthropie. Avec plus de 13 200 fondations d’utilité publique recensées, pesant quelque 100 milliards de francs suisses (environ 88 milliards d’euros), le pays possède l’une des plus fortes concentrations au monde de telles structures.

Même si la tendance a quelque peu fléchi avec la crise de 2008, ce secteur caritatif, porté notamment par l’augmentation de la fortune privée, demeure très dynamique. Le nombre de fondations philanthropiques a doublé en l’espace de vingt ans et une nouvelle entité est créée chaque jour. « La philanthropie est étroitement liée à notre histoire, rappelle Claudia Genier, directrice adjointe de Swissfoundations, une association de fondations donatrices helvétiques. La Suisse est une terre d’accueil pour les fondations depuis très longtemps, elles jouissent ici d’une image positive » – et d’une législation libérale qui leur est favorable…

Dans cet environnement porteur, la philanthropie se professionnalise de plus en plus. Par souci de pérenniser leurs missions, les mécènes – personnes individuelles, entités privées, publiques ou semi-publiques – ne se contentent plus de faire des dons. Ils veulent pouvoir mesurer l’impact de leurs financements philanthropiques. Ils attendent de voir les résultats des actions qu’ils soutiennent, dans les domaines de la culture, des sciences, de la recherche, de l’environnement, de l’éducation, de l’action sociale, etc.

De nouvelles compétences sont par ailleurs requises pour les gérants de ces institutions. « La philanthropie classique est dépassée », assure Henry Peter, professeur de droit et directeur du Centre en philanthropie lancé il y a un an par l’Université de Genève (Unige) et cofinancé par l’Unige et des fondations privées.

Pour faire face à ces nouveaux enjeux et besoins, des formations spécifiques se développent. A Genève, point de rencontre important entre donateurs et receveurs – avec une très forte présence de fondations et d’organisations internationales et non gouvernementales –, « il n’y avait pas de lieu de réflexion académique pluridisciplinaire sur la philanthropie », explique Henry Peter.

Parallèlement à ses activités de recherche dans de nombreux domaines et de partage de connaissances, dans le cadre par exemple de conférences, le Centre en philanthropie organise, depuis la rentrée de septembre 2018, un cours à la faculté de droit sur la philanthropie et ses principaux enjeux juridiques. Un cours ouvert aux étudiants de master mais également au public. La création d’une chaire est par ailleurs prévue dans la faculté d’économie.

« Nous observons un transfert de richesse immense. Les générations qui héritent d’entreprises familiales veulent faire le bien dans le monde et utiliser leur richesse pour avoir un impact réel. » Peter Vogel, professeur

A l’Institut international du management et du développement (IMD) de Lausanne, le choix a été fait de se focaliser sur les affaires de familles. Une chaire en philanthropie familiale, financée par Debiopharm, un groupe biopharmaceutique suisse, a été créée l’année dernière. Contrairement à ce qui se fait dans les chaires américaines du même type, où l’on se concentre sur les donateurs du pays, ici, la dimension est mondiale. « Nous travaillons avec les entreprises familiales et voulons les aider à mieux comprendre la philanthropie et leurs activités philanthropiques », dit le professeur Peter Vogel, titulaire de la chaire de l’IMD.

Des cours autour de la philanthropie sont ainsi notamment intégrés dans les programmes de l’IMD consacrés aux entreprises familiales. De fait, la philanthropique dans ces groupes est particulière. Elle permet entre autres de fédérer les membres de la famille autour de valeurs communes. « Nous observons un transfert de richesse immense. Les générations qui héritent d’entreprises familiales veulent faire le bien dans le monde et utiliser leur richesse pour avoir un impact réel », analyse également Peter Vogel.

Créé en 2008, quand il n’existait que trois centres universitaires dans ce domaine en Europe – on en compte aujourd’hui plus de 25 –, le Centre des études philanthropiques (CPES – Center for philanthropy studies) de l’université de Bâle propose depuis près d’une décennie plusieurs programmes de formation continue en entrepreneuriat social international. Une chaire en philanthropie est connectée avec la faculté des sciences économiques, et des cours sont proposés pour les étudiants en bachelor et en master. « Nous n’avons pas de master spécifique en philanthropie, mais c’est mon rêve », déclare Georg von Schnurbein, directeur du CEPS.

En attendant, aura lieu en novembre une master class en « gestion des fondations », en collaboration notamment avec le Centre en philanthropie de Genève et la Swiss Philanthropy Foundation. Et un MOOC sur l’entrepreneuriat et les organisations à but non lucratif sera lancé au printemps 2019.

https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/10/24/en-suisse-la-philanthropie-s-enseigne_5373884_4401467.html

We say

Si Pierre Rispoli a choisi ce projet, c’est aussi parce qu’il a été conseillé par Eric Berseth. Ce trentenaire suisse navigue entre Genève et Paris à la tête de Philanthropy Advisors, une société créée en 2011.

Ce nouveau métier (conseiller en philanthropie) incarne la professionnalisation du secteur et la volonté de répondre à une angoisse majeure des donateurs : quel projet soutenir ? Pourquoi donner à telle école au Niger plutôt qu’à ce centre de santé en Inde ? Lorsque Pierre Rispoli lui a fait part de son envie, mais aussi de ses hésitations, à soutenir les enfants kényans, Eric Berseth a passé une semaine sur place. Habitué aux zones de crises (Soudan, Haïti, Congo…) qu’il a sillonnées pour le compte du Comité international de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières, Berseth a validé l’intérêt du projet. L’investissement a été débloqué peu après.

Dans ses bureaux parisiens à deux pas de l’Arc de Triomphe, Eric Berseth en est persuadé : « En matière de philanthropie, la nouveauté la plus forte de ces dernières années est l’arrivée des jeunes entrepreneurs qui ont clairement une sensibilité plus forte à l’autre. Que ce soient les family offices (gestionnaires de grandes fortunes, ndlr), les banquiers ou même les entreprises, tous doivent offrir des perspectives philanthropiques s’ils veulent garder ces profils comme clients ou comme salariés. Cette génération est dans une quête de sens, c’est évident. » Une vision partagée par Bathylle Missika, qui veille aux relations entre les États et les fondations pour le compte de l’OCDE : « L’eldorado n’est plus d’aller bosser dans un fonds d’investissement. “Se lever tous les matins pour faire quelque chose d’intéressant”, voilà ce que j’entends toute la journée, je vois défiler des millennials qui veulent travailler dans le “social impacting”.» Alexandre Mars, un des militants les plus actifs de la philanthropie en France avec sa fondation Epic, relève aussi dans son livre témoignage paru au printemps (La Révolution du partage, Flammarion), que « 20 % des étudiants qui rejoignent Stanford, et c’est valable pour Harvard, Oxford, HEC ou Sciences Po, ambitionnent de travailler dans l’économie sociale et solidaire. Il y a dix ans, ce taux flirtait avec 0 % ».